水神の碑は、灌漑用水の確保や水運の安全、豊漁、水難除け・防水など、水に関するあらゆる願いを託された神様として日本全国で見られます。

長崎では、井戸の近くに建立されていることが多く、主に飲料水の確保を祈願する目的があるとされています。

江戸時代以降の人口増加により水の必要性が高まる中、切実な思いが込められたのでしょう。

水神の碑は、灌漑用水の確保や水運の安全、豊漁、水難除け・防水など、水に関するあらゆる願いを託された神様として日本全国で見られます。

長崎では、井戸の近くに建立されていることが多く、主に飲料水の確保を祈願する目的があるとされています。

江戸時代以降の人口増加により水の必要性が高まる中、切実な思いが込められたのでしょう。

水資源とグローバル課題

岩下 明裕

グローバルリスク研究センター長 教授海、川、湖など世界中のさまざまな地域の水を同じ位相で語ることはできません。

しかし、枯渇、汚染、利用など地域の事例研究は、他の地域の水を考えるうえで参考となります。

私が専門とするボーダースタディーズ(境界研究)においても、国境を越える海や川の水と資源は重要なテーマです。

例えば、海で囲まれた我が国にとって、海洋境界の保全と管理は喫緊の課題となります。

排他的経済水域の線引きを巡る国家間対立、人為的境界に縛られない回遊魚などの水産資源管理、島への主権を主張して領海を広げようとする行動には戦争リスクも生じます。

水なしでは私たち人類はもとより生き物は生存できません。

その水を語ることはプラネタリーヘルスの根幹といえます。

資源管理リスクや戦争リスクにとどまらず、多くのリスクの要因となり得る水をさまざまな角度から考える文理を越えた長崎大学の総合的な研究の一端を、今号ではご覧ください。

長崎の町を潤した水の歴史

現存する唯一の木樋。

(長崎市水道資料室所蔵)

長崎の水不足を解消し発展に導いた先人とは

長崎市水道資料室(長崎市田中町)に展示されている、倉田水樋の模型の堰子(溜桝)と呼ばれる部分。

長崎市水道資料室(長崎市田中町)に展示されている、倉田水樋の模型の堰子(溜桝)と呼ばれる部分。1571年の開港を機に、貿易都市として発展した長崎の町。現在の浜町一帯は人口が増加、それによって大量の水が必要となりました。

しかし低湿地帯を埋め立てた土地では、井戸を掘削しても良質な水は出ません。その後も人口は増え続け、慢性的な水不足に悩まされた市中の人々や出島の商館員たちは、水売りから買った水や丘陵地に出る水をもらって飲んでいました。

この状況を打開しようと奮起した人物が、長崎で廻船問屋を営んでいた倉田次郎右衛門です。

倉田は町の中心部を流れる、中島川上流の銭屋川の伏流水に着目。

私費を投じて川の中に堰を築き、井筒を積み上げることで、勢いよく水を吹きあがらせることに成功。

その水を水車で地上に引き揚げました。

その後水道工事に着手。私費が底をついた時は長崎奉行の支援を受けるなどして、1673年に完成に至ります。

50以上の町に水を行き渡らせた水樋は、「倉田水樋」※と呼ばれるようになりました。

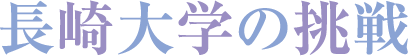

完成当時の本河内高部水源地写真。

(長崎歴史文化博物館蔵)

完成当時の本河内高部水源地写真。

(長崎歴史文化博物館蔵)幕末以降、長崎に外国人居留地が造られると、また新たな問題が発生しました。

諸外国から人や物が流入すると共に伝染病が流行したのです。

中でも、1885年に長崎で流行が始まったコレラは、全国で約10万人の死者を出すほど猛威を振るい、衛生環境の改善が喫緊の課題となりました。

それを受け1891年、長崎市内に本河内高部堰堤と本河内浄水場が創設されました。

計画当初は受益者の費用負担が大きいことから、半数以上の町が反対したなど苦難の連続だったようですが、これが横浜、函館に続く我が国3番目の近代水道となったのです。

長崎の町を歩いていると水神様を見かけます。背景には、水と向き合ってきた長崎の歴史があるのでしょう。

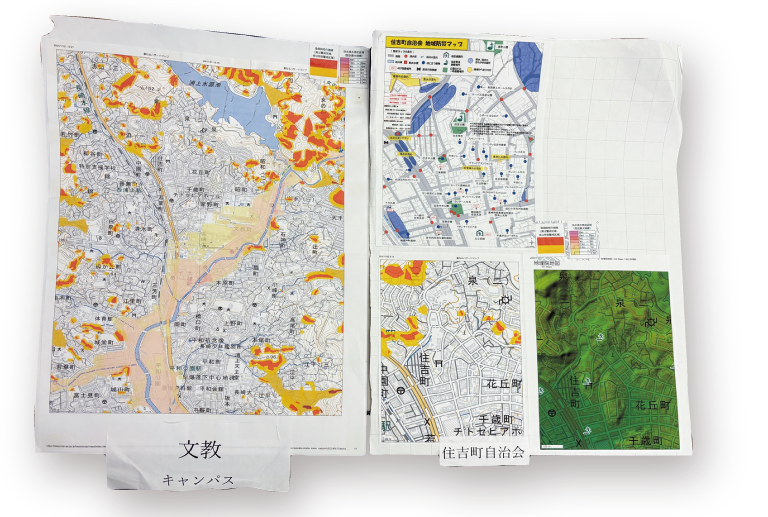

木村 直樹 教授

多文化社会学部 文教キャンパスに近い住吉の井戸でも、水神様が祀られています。

文教キャンパスに近い住吉の井戸でも、水神様が祀られています。このように都市の発展には水の問題がつきものです。

いち早く開港した長崎の町は水資源に恵まれず、どのようにして水を確保し供給するのか、早い時期から問題と向き合ってきた歴史がありました。

これは、明治時代に農村から海軍鎮守府として都市化した佐世保も同様でした。

長崎の町を歩いていると水神様を見かけます。背景には、水と向き合ってきた長崎の歴史があるのでしょう。

木村 直樹 教授

多文化社会学部

水の流れを可視化する

環境保全の道しるべに

先日は五島列島最北部の小値賀島に渡り、たくさんの古い井戸から地下水を採取しました。

利部 慎

環境科学部 准教授近年、世界的に関心が高まっているPFAS(ピーファス)※による地下水汚染問題。

PFASは焦げ付きにくいフライパンや防水衣類などに使われてきましたが、自然界では分解されにくく、産業活動を通じて環境に広がり、地下水や水道水が汚染される危険性が懸念されています。

このような有害物質が地下水から検出された時、健康不安だけでなく、風評などの二次被害にもつながりかねません。

利部慎准教授は雨が地中に浸透してから、地下水として流れて地表に湧いてくるまでの年月を測定する研究が専門です。

フロンや炭素など、地下水に溶存する物質濃度を指標にしながら、その水が“いつ降った雨なのか”を推定しています。

“水の年齢”を調べるこの研究が、地下水の汚染問題や保全対策にどのように貢献しているのでしょうか。

島原の湧水年齢を調査。およそ30年かけて地表に湧いてくることが分かっています。

島原の湧水年齢を調査。およそ30年かけて地表に湧いてくることが分かっています。「地下水に浸透した物質は私たちの目には見えません。

例えば汚染された地下水の年齢が100歳だった場合、汚染源を取り除いたとしてもその後100年続く問題です。

その井戸は諦めて新しい井戸を掘るなど、対策が取れるでしょう。

また逆に若い水だった場合、原因物質を取り除いてしまえば、すぐに水質は回復してくれるはずです。

つまり地下水の入れ替わる時間軸を可視化することで、どのくらい汚染の影響が続くのか推定できるのです。

不安が払しょくされ、より正確な対策と判断につなげることができるでしょう。

実際に大規模な半導体工場が進出した熊本では、地下水に汚染物質が入った場合の想定策として、私の研究成果が活用されています」。

島原の湧水年齢を調査。およそ30年かけて地表に湧いてくることが分かっています。

島原の湧水年齢を調査。およそ30年かけて地表に湧いてくることが分かっています。県内外のフィールドで、地下水の調査に取り組む利部准教授。名水で知られる、島原の湧水の年齢も計測済みだそうですね。

「はい、地域の皆さんはふるさとの水資源をとても大切にされていますが、どの山から何年かかって流れてきた水なのか理解されていません。

普段飲んでいる水がなぜ美味しいのか、科学的なエビデンスに基づいて理解を深められれば、ますます愛着がわき、環境保全に対する関心も高まるでしょう」。

先日は五島列島最北部の小値賀島に渡り、たくさんの古い井戸から地下水を採取しました。

利部 慎

環境科学部 准教授

ミクロな汚れを取り除く

膜を使った高度浄水技術

今後は社会実装の促進を目指して、企業との連携をさらに強化していきたいですね。

藤岡 貴浩

工学部 教授膜ろ過による、高度浄水技術の社会実装に取り組んでいる藤岡貴浩教授。

“膜”とは、よく家庭で使われているコーヒーフィルターの目を細かくしたようなもので、孔が極端に小さいナノろ過膜や水以外の不純物を透過させない逆浸透膜を使用。

膜の開発や改良を通じて、ミクロな不純物を取り除く技術を開発しています。

通常はロール状になった膜が多い中、汚れを除去しやすいよう封筒状に改良した膜を使用。フィルター、メッシュ、不織布などが層になっています。フィルターの孔のサイズは、1ナノメーター(1mmの100万分の1)未満。肉眼では見えません。

通常はロール状になった膜が多い中、汚れを除去しやすいよう封筒状に改良した膜を使用。フィルター、メッシュ、不織布などが層になっています。フィルターの孔のサイズは、1ナノメーター(1mmの100万分の1)未満。肉眼では見えません。国や地域によって、課題とされる水の問題は千差万別です。

例えば、日本から近い東南アジアに目を向けてみると、水道水をそのまま飲める国はほとんどありません。

藤岡教授の研究室では、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)が推進するプロジェクトの下、ベトナムを対象にした低コスト型高度浄水処理技術の研究を進行中。

今年10月には、港湾都市・ハイフォン市で開発技術の実証実験をスタートさせました。

通常はロール状になった膜が多い中、汚れを除去しやすいよう封筒状に改良した膜を使用。フィルター、メッシュ、不織布などが層になっています。フィルターの孔のサイズは、1ナノメーター(1mmの100万分の1)未満。肉眼では見えません。

通常はロール状になった膜が多い中、汚れを除去しやすいよう封筒状に改良した膜を使用。フィルター、メッシュ、不織布などが層になっています。フィルターの孔のサイズは、1ナノメーター(1mmの100万分の1)未満。肉眼では見えません。「ベトナムの河口域では、河川水を浄化した水が水道水として使われています。しかし、下水処理の普及率が低く、汚水を含んだ水が河川に垂れ流されているため、下流に向かうほど水質がひどく悪化していきます。肝心の浄水技術は未だに追いついていないため、飲用水はペットボトル水や煮沸した水に頼っています。そこで初期投資や運用費用を低コストに抑えられる水浄化技術を開発しました。5年計画のプロジェクトは折り返し地点に来ており、現地の水道公社の協力の下、ハイフォン市内の浄水場で半年間の実証実験を行っている段階です。ハイフォン市は人口約200万人の大都市ですから、開発や実証実験が順調に進めば、ベトナム全土への普及にもつながるでしょう」と藤岡教授。

ほかにも、深刻な干ばつのため慢性的な水不足に陥っている米国西部や南西部を対象に、下水を飲み水として再利用するプロジェクトなどが進行中。

今後も汚れた水を膜の力できれいにする、この一貫した考え方の下で、低エネルギー、低コストといった、対象国や地域の現状に適した技術開発が期待されています。

今後は社会実装の促進を目指して、企業との連携をさらに強化していきたいですね。

藤岡 貴浩

工学部 教授

持続可能な発電の実現へ

コンパクトな水力発電装置

水力発電で得られた研究成果を温泉熱発電の研究プロジェクトにも展開しています。

佐々木 壮一

工学部 助教再生可能な自然エネルギーの安定供給が求められる中、水資源が豊富な日本国内では、大規模な水力発電施設が建設されてきました。

一方、流体工学の研究が専門の佐々木壮一助教が着目したのは、未利用の農業用水路の流れ。

農業用水路に設置できる、直径約3メートルの胸掛け水車(水車の中央あたりで水を受ける水車)を活用した、小型水力発電装置を企業と共同開発しました。

佐々木助教のお話です。

企業と合同で行った実証実験の様子。実寸の4分の1程度の模型を製作して、試験が実施されました。

企業と合同で行った実証実験の様子。実寸の4分の1程度の模型を製作して、試験が実施されました。「持続可能という点においても、例えば工事費の負担が大きい100kW級の小水力発電所を一つ造るという策だけでなく、10kW級の発電装置を農業用水路に10箇所設置することも有効と考えました。平坦な用水路を流れる水の運動エネルギーは小さいため、落差1.5メートルのより大きな位置エネルギーの回収を可能にする胸掛け水車を開発しました。この胸掛け水車は灌漑期の流量で10kW発電することができ、一般家庭およそ25世帯分の消費電力を持続的に賄うことができます」。

企業と合同で行った実証実験の様子。実寸の4分の1程度の模型を製作して、試験が実施されました。

企業と合同で行った実証実験の様子。実寸の4分の1程度の模型を製作して、試験が実施されました。

米どころで知られる、新潟県南魚沼市で実装されているこの小型水力発電装置。

水車の問題点とされていた、除塵対策も考慮されています。

「枯葉のような異物が水車に堆積すると発電量が低下します。発電のために用水路の流量を変えることはできないので、その代わりに水車の羽根車が前後上下に動く機構を考えました。例えば大雨が降った時には羽根車を上げ、逆に流量が少ない時は羽根車を水面に近づけ、安定的にエネルギーを回収できるよう制御します。この機構を活用すればゴミを取り除く作業も少なくなり、メンテナンス費用の削減につながります」。

新潟県南魚沼市の農業用水路で実装されている小型水力発電装置。

新潟県南魚沼市の農業用水路で実装されている小型水力発電装置。古くからさまざまな用途で活用されてきた水車。コンパクトかつ進化した発電装置でエネルギーを生み出す一方、大規模な施設に比べると回収できるエネルギーは限られています。

このため、ハウス農業のような特定事業の電力需要をこの小型水力発電装置で供給することが検討されています。

水力発電で得られた研究成果を温泉熱発電の研究プロジェクトにも展開しています。

佐々木 壮一

工学部 助教

線状降水帯の発生に備える

観測データから見えた課題点

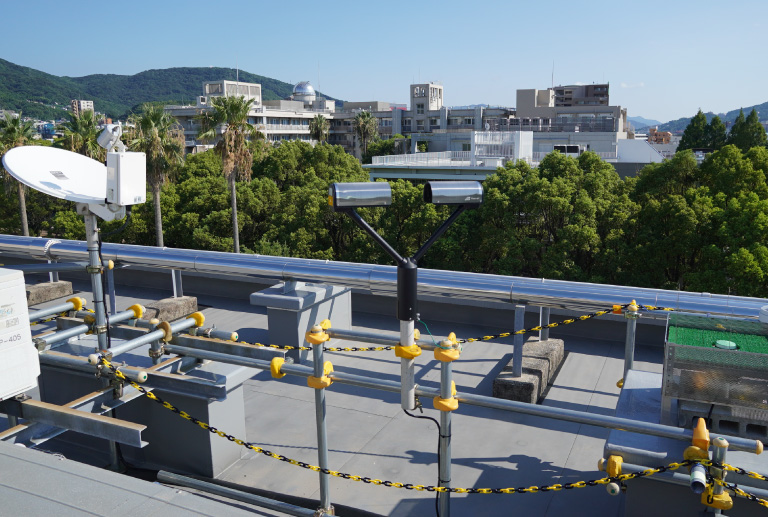

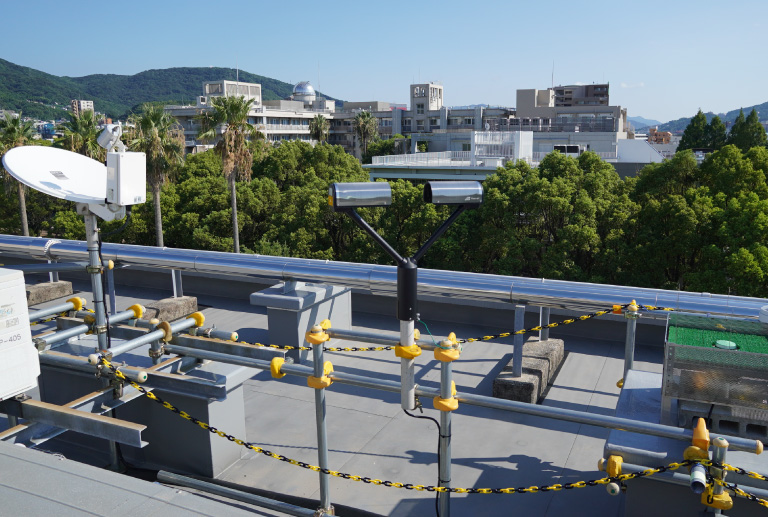

雨粒の大きさの情報も、レーダーによる雨量の観測を正確に行うために必要です。

瀬戸 心太

工学部 教授年々深刻化する異常気象。大規模災害の発生リスクが高まる中、“線状降水帯”に関するニュースを頻繁に耳にするようになりました。

線状降水帯は次々と発生した積乱雲が列を成して停滞し、同じ地域に強い雨を長時間降らせる現象です。

気象庁では、予報精度を上げるべくプロジェクトを推進。線状降水帯の発生数が多い九州を中心に集中観測を実施するというもので、地球の水を研究対象とする水文学が専門の瀬戸心太教授もプロジェクトの一員です。JAXAとの共同研究ということですが、どのようなデータが得られているのでしょうか。

工学部1号館屋上に設置されている降雨観測機器。❶は上空に雨粒があると電波が反射されるマイクロレインレーダー、❸はセンサーの上に落ちた雨粒を計測するディスドロメータ。2年前、新たに雨粒の大きさを測る装置❷が追加されました。常時これらの機器から、データが送られてくるシステムです。

工学部1号館屋上に設置されている降雨観測機器。❶は上空に雨粒があると電波が反射されるマイクロレインレーダー、❸はセンサーの上に落ちた雨粒を計測するディスドロメータ。2年前、新たに雨粒の大きさを測る装置❷が追加されました。常時これらの機器から、データが送られてくるシステムです。「工学部棟の屋上に設置した観測機器で、線状降水帯の発生時の雨量と雨粒の大きさを観測しています。今のところ2022年のスタート以降、本学の上空一帯に線状降水帯が発生したのは1回のみですが、データを分析したところ、一般的には強い雨が1時間に100ミリの雨量であるのに対して、瞬間的に180ミリの雨量を計測しました。一方、気象庁と国土交通省が各地に設置した雨雲レーダーの情報は、1時間に数十ミリ程度でした。なぜ差が生じたのか考えました。まず雨雲レーダーは、雨雲の動きを見るという点で有力な情報を得られますが、雨量を測る精度はそれほど高くありません。また、そもそも長崎市内には雨雲レーダーが設置されておらず、福江島、福岡、熊本のレーダーが計測しています。距離が離れているものを見るのですから、当然精度は下がります。線状降水帯に限らず、正しい気象情報を広く発信するためには、現地に設置した計測器の情報と雨雲レーダーの情報を照らし合わせるといった対策が必要でしょう」。

工学部1号館屋上に設置されている降雨観測機器。❶は上空に雨粒があると電波が反射されるマイクロレインレーダー、❸はセンサーの上に落ちた雨粒を計測するディスドロメータ。2年前、新たに雨粒の大きさを測る装置❷が追加されました。常時これらの機器から、データが送られてくるシステムです。

工学部1号館屋上に設置されている降雨観測機器。❶は上空に雨粒があると電波が反射されるマイクロレインレーダー、❸はセンサーの上に落ちた雨粒を計測するディスドロメータ。2年前、新たに雨粒の大きさを測る装置❷が追加されました。常時これらの機器から、データが送られてくるシステムです。自然現象を予測する技術は未だに日進月歩。

まだまだ改善の余地があると瀬戸教授は言います。

「コントロールできない異常気象にどのように備えるのか、予報スキルの向上など課題がある中、私としてはデータを積み重ねていくという点で、今後も貢献していければと思っています」。

雨粒の大きさの情報も、レーダーによる雨量の観測を正確に行うために必要です。

瀬戸 心太

工学部 教授

魚が快適に暮らせる

良好な水際環境を目指して

治水性能を向上させつつ、自然に配慮した川をつくるための基礎的な研究に取り組んでいます。

田中 亘

工学部 助教 滑石付近では、もともと三面張りコンクリートだった河川が再生されています。

滑石付近では、もともと三面張りコンクリートだった河川が再生されています。”三面張りコンクリート”という言葉をご存じでしょうか。

河川の床面と側面がコンクリートで固められた状態を指すもので、特に長崎では、1982年の長崎大水害の復旧工事において大幅に増えました。

洪水対策としては有効ですが、環境が単調になるため、魚類がほとんど生息しない状況になっているとか。全国的にも問題視され、自然河川に戻す取り組みが進められている一方で、長崎では改善が進んでいません。それはなぜでしょうか。

河川工学、生態学が専門の田中亘助教に聞きました。

「長崎の場合、三面張りコンクリート区間が非常に多く、すべてを改修することは現実的ではありません。そこで、既存の三面張りコンクリート区間をそのまま活かしつつ、追加施工によって、自然河川に近い環境を創出することを目的に研究を進めています」。

具体的には、どのような実験が行われているのでしょうか。

バーブ工をメッシュ状の素材に切り替えた状態。事前に植生を施すことで土砂の流出を防ぎ、植物の生長を促します。

バーブ工をメッシュ状の素材に切り替えた状態。事前に植生を施すことで土砂の流出を防ぎ、植物の生長を促します。「もっとも有効と言われている“バーブ工”と呼ばれる水制※を、浦上貯水池の上流に設置しています。河川の流れに対して、木製のバーブ工を上向きに設置することでそこに土砂が堆積して、植物が生えてくるという仕組みです。設置地点より上流の滑石付近の河川は、コンクリートを砕き元の自然環境がよみがえっていますので、貯水池から魚が遡上できるように改善できればと考えています。しかし治水上の関係で小さいバーブ工しか設置できず、思うような成果が得られていません。今後は、木製からメッシュ状のバーブ工に切り替えて、そこに植生を施す方法で改善を試みる想定です」。

生き物が生息できる豊かな環境整備。

それは人間にとっても、自然と調和した暮らしやすい社会を取り戻す、一つの方法になるのかもしれません。

治水性能を向上させつつ、自然に配慮した川をつくるための基礎的な研究に取り組んでいます。

田中 亘

工学部 助教防災をもっと身近に!

学生ボランティアサークル

小学生の時に防災意識が高い先生に出会いました。地元の広島で豪雨災害を経験したことも、防災に興味を持つきっかけになりました。

奥野 未來さん

奥野 未來さん教育学部 2年

災害に備えるための防災学習と、被災地支援を軸に活動している長崎Sip-Sは、本学の学生11人が在籍するサークル団体です。

代表の奥野未來さんに話を聞きました。

「個々の専門分野と結びつけながら、防災について学んでいます。例えば僕は小学校の教員を目指しています。避難訓練時に教員がどのような動きをしているのか調べたり、ハザードマップを確認したり、メンバーそれぞれが学んだことを共有し、サークルで開催する防災イベントの中で学生や地域の皆さんに広める活動を行っています。また被災地支援も行っていまして、今年9月には能登半島に9人のメンバーを派遣しました。現地の方々との交流の中で、被災時の状況や対策について学んできました。今後はほかの地域にも、活動範囲を広げる予定です」。

今年6月には、本学の学生を対象に第3回防災フードフェスタを開催。

気象防災アドバイザーによる講演やクロスロードゲーム(防災シミュレーションゲーム)、日常的に取り組める備蓄方法「ローリングストック」を基にメンバーが実際に料理した防災食のレシピ動画を見るなど、充実した1日になったようです。

知見を深め地域にアウトプットする、学生らしい取り組みの根底には、防災をより身近に感じて欲しいと願う思いがあります。

小学生の時に防災意識が高い先生に出会いました。地元の広島で豪雨災害を経験したことも、防災に興味を持つきっかけになりました。

奥野 未來さん

奥野 未來さん教育学部 2年

Vol.89

2025年11月1日発行「人を結ぶ 地域と繋ぐ」をコンセプトに、長崎大学の思いや姿、描く未来などを共有し、

多くの皆様に長崎大学へ関心をお寄せいただけるような広報紙を目指します。