Research[研究]

本稿は2025年4月17日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を再編集したものです。

日本最多の離島を有する長崎県

長崎県は、日本最多の離島を有し、その数は1479島(有人離島は51)に及びます。海に囲まれた島々は美しい自然と独自の文化を持つ一方で、少子高齢化や人口流出といった課題に直面している現実があります。

長崎大学はこれまで、教育・研究・地域貢献の観点から、これらの離島と深く関わり続けてきました。今回のシリーズでは離島の課題を直視しつつ、多分野にわたって展開されている長崎大学の活動を紹介していきます。

島が果たす重要な役割

そもそも島は、国土において自然環境、文化、経済、地政学の各側面で重要な役割を果たしています。まず、自然環境の観点では、多くの固有種が生息し、独自の生態系が形成されています。これらの環境を保全し、生態系を維持することは島の持続可能性にもつながります。

文化面では、海に囲まれ独自の文化が形成される一方で、古くから海洋交易の拠点として機能し、異文化が交差する地点となってきました。特に長崎の離島にはその歴史の痕跡が現在も色濃く残り、観光資源としての価値を高めています。

経済面では、漁業や観光業が主要産業となっていますが、近年は領土問題の排他的経済水域(EEZ)にも関わることで、海洋資源の管理や開発の観点からも関心が高まっています。

こうした潜在的な価値を持つ長崎の離島も、いま多くの課題に直面し地域社会としての持続可能性が脅かされています。国家的課題である少子高齢化や社会資源の偏在とそれに伴う人口流出、これらの影響を最も受けるのが離島なのです。

また、環境問題においても、海水温の上昇による海洋生態系の変化は海洋ごみ問題と相まって漁場環境の変化など、島の住民の生活に直接関わる問題となりつつあります。日本本土も島国と考えれば、これらは未来の日本の課題といま遭遇していると言えるかもしれません。

離島が抱える課題は世界共通の問題を解決する

2024年7月、日本で太平洋・島サミットが開催され、太平洋島嶼国の首脳が気候変動や環境問題について議論を交わしました。こうした国際的な動きからもわかるように、離島が抱える課題は世界共通の問題でもあります。

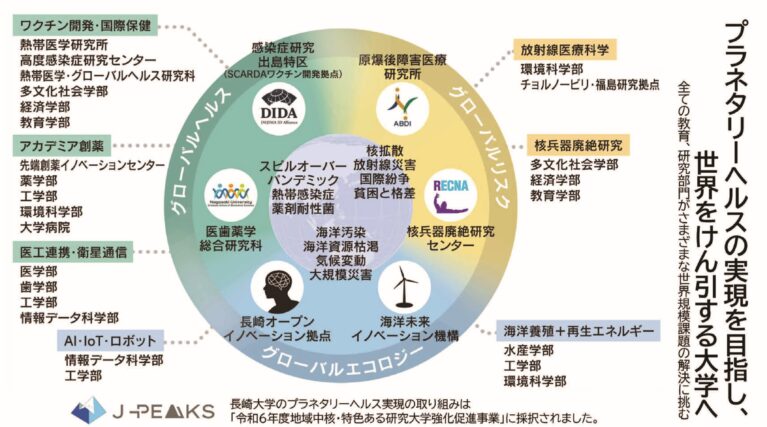

島の課題は、医療・保健、海洋環境、エネルギー、教育、街づくり、地場産業の振興、文化の継承など、多岐にわたります。長崎大学にはこれらに呼応する多分野が、地域に根ざした研究や実践的な取り組みを進めてきました。

今回のシリーズでは、各研究者らがそれぞれの専門分野の立場より、離島の未来に向けた取り組みを1年にわたり紹介していきます。本シリーズを通じて、長崎大学の活動を知っていただき、離島が直面する課題の解決に関心を高めてください。

長崎大学は「プラネタリーヘルスの実現」をビジョンに掲げ、多岐にわたる分野において社会変革につながるイノベーションを創出し、地球規模の課題解決に貢献することを目指しています。このシリーズで紹介する長崎大学の離島を拠点とした研究と活動も、持続可能な島の未来に貢献するだけにとどまらず、それら世界規模の課題解決への糸口となり、よりよい未来を構築するための長崎大学の大きな挑戦なのです。

研究者情報

長崎大学医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 先進予防医学講座 地域医療学分野

島嶼SDGs部門長

永田 康浩(ながた やすひろ) 教授