Research[研究]

本稿は2025年3月20日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を再編集したものです。

この1年を振り返って

早いもので本連載は今回で最終回になります。この1年間でも国内外における半導体市場では大きな動きが続いています。生成AIの進展に伴う画像処理半導体など高性能チップの需要が大きく伸長し、世界的規模で市場拡大が加速しています。また昨今の地政学リスクや経済安全保障の観点から半導体の安定供給は極めて重要になっています。

県内では、ソニーグループやSUMCOグループが事業を拡大し、京セラの工場建設着工も進んでいます。こうした国内外の動向を踏まえつつ、半導体関連産業を活性化するためには、半導体サプライチェーン強化とともに高度人材育成を産学官連携によって強化する必要があります。

これまで本連載においても、長崎大学、佐世保高専、県立長崎工業高校における人材育成や、半導体関連企業の先端技術、長崎県策定の半導体成長戦略について紹介してきました。最終回の本稿では、この半導体産業の技術進展により、長崎の将来やわれわれの生活がこれからどのように変化していくのか、長崎や地域の発展性について予想をしてみたいと思います。

再エネと半導体のコラボレーションで拓く長崎の未来

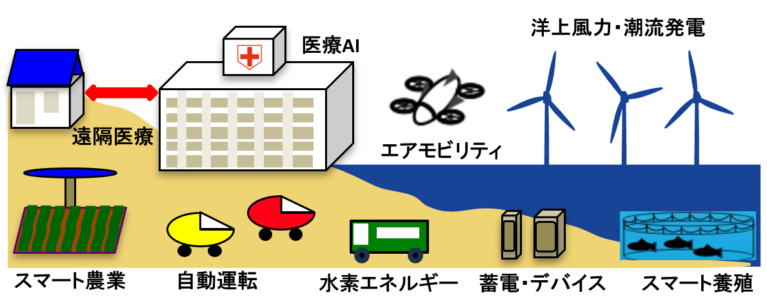

長崎県は海に囲まれており、海を利用したエネルギー産業振興は全国的にも大きな強みになります。海にはエネルギーや資源が豊富にあります。この海のポテンシャルを最大限活用して洋上風力発電や潮流発電等による海洋再生可能エネルギーの産生が可能になります。

発電・送電に関わる電力制御システムには半導体が大きく関与します。海洋再生可能エネルギーで生み出した電気を、高出力高容量バッテリーに蓄電することで、電気自動車(EV)や自動運転が普及し、新たなモビリティ社会へと発展していくことになるでしょう。

また環境負荷の低い方法で発電したグリーンエネルギーを使って水や廃棄物から水素を形成し、新たな2次エネルギーとして活用することもできます。水素エネルギーで走る路面電車やバス・トラックなどの輸送インフラの変容にも期待が高まります。半導体技術の発展により、水産養殖産業や農業のAI技術が進み、スマート1次産業が活発になっていくと思われます。

医療現場でも半導体の技術革新によって例えば、離島をはじめ医療診療が困難な地域での遠隔医療サービスが進むものと思われます。長崎のように離島が多い地域における医療DX(デジタル変革)には半導体の高度技術が必須です。このように、私たちの生活や産業は再生可能エネルギーと半導体技術のコラボレーションによって大きく様変わりしていくと思われます。

長崎大学の使命と挑戦

最後になりましたが、世の中が半導体によって便利になろうとも、われわれ一人一人が幸せを享受しながら、地球環境と世界平和を守り続けることが何よりも重要であることを忘れてはなりません。そのような社会を構築するための教育や技術革新こそが真の半導体産業の人材育成であり、大学の使命と考えています。

そして、長崎大学は半導体にとどまらず幅広い地球規模の課題に向き合うべく、10年後のビジョンとしてプラネタリーヘルスの実現を目指し、世界を牽引する大学となることを掲げ、さらなる挑戦を続けていきます。

研究者情報

ながさき半導体ネットワーク会長

長崎大学総合生産科学域長・教授

木村 正成(きむら まさなり)