Research[研究]

本稿は2025年10月16日(木)長崎新聞掲載の寄稿原稿を一部加筆して再編集したものです。

離島から世界へ ―プラネタリーヘルスの視点で考える社会基盤―

長崎県は、離島の振興を図る「離島振興法」が対象とする有人離島の多くを有しています(連載第2回記事参照)。同法は、離島が様々に有する重要な役割が十分に発揮されるように離島の振興を推し進め、ひいては国の発展に繋げることを目的としています。その実現のために、人々の暮らしに関わる包括的な施策が講じられていますが、それらは長崎大学が離島を含めた地域社会からグローバルなフィールドで推し進める「プラネタリーヘルスの実現」へ向けた取り組みと目的を等しくするものです。その取り組みは、「グローバルヘルス」・「グローバルリスク」・「グローバルエコロジー」を“超領域的に融合”する、すなわち、領域を超えて融合することで、各領域における課題を解決するとともに、領域の枠を超えたイノベーションを創出するものです。さて、今回のテーマは、それら三領域の『舞台』である社会基盤(インフラ)に関する取り組みです。

社会インフラを支える地域の人材の重要性

私たちの暮らしを支える社会インフラの安全を確保するためには、膨大なインフラ施設を適切に維持管理することが不可欠です。例えば橋は、全国に約73万橋、長崎県内には1万橋以上があり、その維持管理には多くの資金と時間、さらに十分な知識と経験を備えた人材が必要です。長崎県などの道路管理者は、橋やトンネルなどの施設別に管理計画を策定し、限られた資源を効果的に投入して戦略的にインフラを管理していますが、その駆動力となる人材を確保することが重要な課題です。特に、離島のような地理的条件下では、「地域の人材」を継続的に確保することがサステナブルな社会の基盤をつくる鍵です。

地域を支える“道守”と世界に広がる“MICHIMORI”

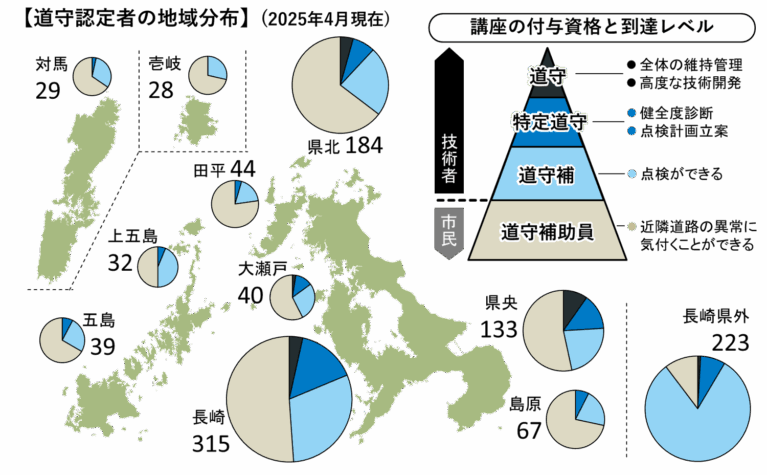

この課題に対して、長崎大学持続可能社会創造センターでは、社会インフラの維持管理に関する知識・技術の体系的な習得を通して、地域内に広域かつ階層的なインフラ人材ネットワークを構築する「道守(みちもり)養成講座」を運営しています。本講座は、知識や経験などのレベルに応じた3段階の技術者に加えて、地域のインフラの“見守り役”となる市民を養成するプログラムです。2025年4月現在、1,134人(うち長崎県内の離島振興法指定地域に128人)の道守認定者が、安全で快適な暮らしを守る「地域の“人財”」となっています。

また、このように「産・官」に「学」や「民」(=市民)が加わって社会インフラの質の持続的保証・向上を目指す仕組みは、海を越えて世界からも注目されています。長崎大学大学院工学研究科は、国際協力機構(JICA)の研修事業において、この10年間で51か国から200名を超える政府および政府関係機関の道路インフラ担当行政官を研修員として受け入れました。資金・人材・技術といったリソースが限られる中で、社会インフラの維持管理サイクルを構築・運営することに苦慮する開発途上国は、研修で学んだ“MICHIMORI”を課題解決の糸口として自国に導入することに積極的です。ラオス人民民主共和国では長崎方式で橋の維持管理が進められ、キューバ共和国では運輸省・建設省と現地の大学が連携した人材育成プログラムが2020年に開始されました。社会インフラの整備・維持管理の課題は、国内の地方自治体、特に島嶼域と開発途上国で共通しているため、国内と海外のそれぞれの取り組みが相互に有益なフィードバックを提供することが期待されます。

データ駆動型の社会インフラ管理と未来への展望

他方、いま、国内では「データ活用」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が関心の的となっており、社会インフラの維持管理や減災・防災の分野においても、「EBPM:Evidence-Based Policy Making(エビデンスに基づく政策立案)1」や「データ駆動型アプローチ」に課題解決の期待が寄せられています。長崎大学は、2023年に開始された内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」において、連携する大学・高専2とともに、データ駆動型のインフラ維持管理を支える人材を育成する教育プログラムの開発に取り組んでいます。このプログラムが育成するのは、戦略的な維持管理のための意思決定に有効なエビデンスを得るためのデータを整備・活用するスマート人材(「インフラデータアキュムレータ」・「インフラデータアナリスト」)で、併せて、育成された人材が稼働する仕組みの構築と社会実装に取り組んでいます。

社会インフラは、多様な条件下で個々に最適化が図られ、一般に寿命が長いため、強靭化や長寿命化の方策の“答え合わせ”には地域間の連携と長い年月を要します。そのため、「ヨコ」(地域間=空間軸)と「タテ」(世代間=時間軸)をつなぐ仕組みが必要であり、それこそが人とデータの活用なのです。

- ※1 政策の目的を明確化したうえで、データや統計、分析・研究結果などの合理的で客観的な根拠に基づいて、政策の立案や意思決定を行うこと ↩︎

- ※2 岐阜大学・愛媛大学・山口大学・宮崎大学・福岡大学・舞鶴高専(順不同) ↩︎